お香のこと お香の種類

お香の種類

お香の歴史は長く、様々なものが作られてきました。

色や形、用途と様々な違いがあります。

日本のお香として良く挙げられるものをいくつかご紹介いたします。

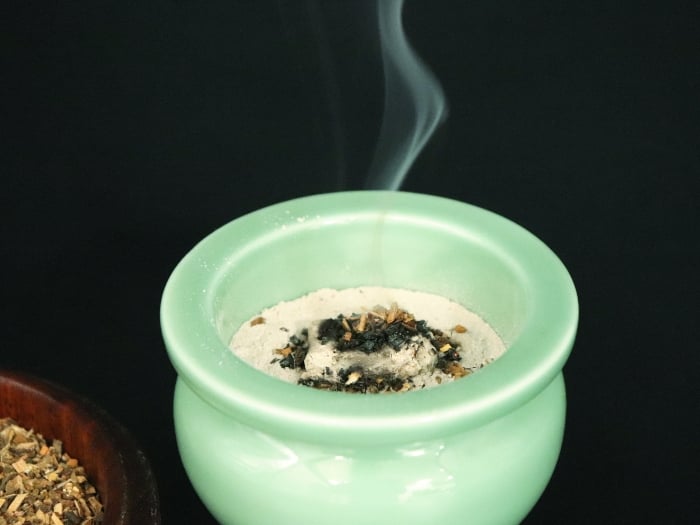

焼香

お焼香は沈香・白檀・丁子・藿香・龍脳の5種類を基本に、10種類以上の原料から調合されており、香炭などの火種の上に直接のせて焚くお香です。

沈香の香りをより良くする為に漢方薬と調合され供香として始まったお焼香は、現在でも寺院などで使用されています。

会館などでは時代とともに葬儀形態も変化しており、煙の少ない微煙焼香も多くなってきています。

塗香

仏教において心身を清める為に用いるお香で、「清め香」ともいわれており白檀を主体に数種類の漢方の粉末を調合します。

昔、インドでは木の皮や香草を乾燥させ、粉末にしたものを体に塗り香水の様に使用していました。

その後仏教と共に日本に伝わり、仏前に礼拝する前など身を清める為に、塗香を手などに塗って使用する様になりました。

これが香の起源と云われ、お香の中では最も古い歴史があります。

練香

元々は薫物(たきもの)と言われ、沈香や白檀などの香木や漢薬、炭などを粉末にした原料を蜂蜜や甘蔓(あまづら)、梅肉をつなぎとして練り合わせて丸薬状にしたお香です。

平安時代には貴族の間で練香が流行り、独自に調合した香りを競う“薫物合わせ”について『源氏物語』に記述されています。

現在にも伝わる当時の練香で有名なものに「六種(むくさ)の薫物」があります。

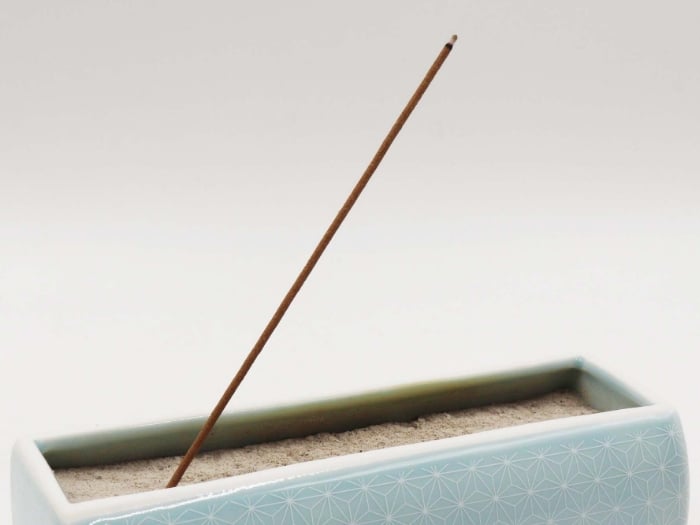

線香

沈香や白檀などの香木や漢薬、炭などを粉末にした物を糊剤となる椨粉を使い練り上げ細長い棒状に仕上げたもので、直接火を付け焚く事ができるお香です。

焼香を手軽に焚けるようにしたものが線香であり、現在お香と言えば線香をイメージされる方が多いです。

17世紀に中国より製法が伝わり日本でも製造がおこなわれるようになったと言われています。

におい袋

白檀を主体として様々な香原料の刻んだものを調合し、金襴やちりめん等の袋に詰めた常温で香るお香です。

かばんに付けたり、衣類の防虫や移り香を楽しむほか、部屋に吊るして魔除けや厄除けとしても使用します。

正倉院に現存する「えび香」と呼ばれる防虫香には沈香・白檀・丁子・などが使用されており、奈良時代から調合がされていたことが分かります。

印香

沈香や白檀などの香木や漢薬などを粉末にした物を布海苔(ふのり)や葛(くず)で練り上げ、木型などの型にはめて形成し固めたお香です。

練香と同様に空薫を行い間接的に温め香りを出します。

印香の中には線香の様に直接火を付けて焚くものもあります。